23

nov

Bonjour,

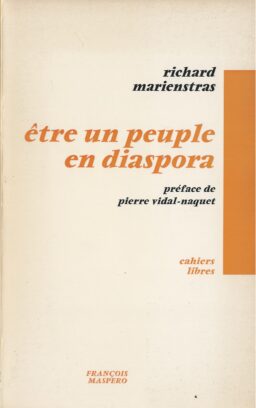

En mars 1975 parut aux éditions François Maspero, 1 place Paul-Painlevé, Paris Ve, un livre de Richard Marienstras (1928-2011) qui marquera une génération : Être un peuple en diaspora. Dans le premier chapitre, « Réflexions sur le génocide », Marienstras écrit :

En mars 1975 parut aux éditions François Maspero, 1 place Paul-Painlevé, Paris Ve, un livre de Richard Marienstras (1928-2011) qui marquera une génération : Être un peuple en diaspora. Dans le premier chapitre, « Réflexions sur le génocide », Marienstras écrit :« Il y a plusieurs façons pour un Juif, de méditer sur le passé récent du groupe auquel il se rattache. L’une est simplement de contempler, à travers les témoignages, les rapports, les minutes des procès, les récits, ses propres souvenirs et ses cicatrices, le mécanisme de destruction qui fut mis en œuvre contre ses proches, c’est-à-dire contre lui, et les effets de ce mécanisme sur les victimes qu’il a écrasées. »

Le livre, longtemps indisponible, fut réédité en 2014 dans une version incomplète. Le nouvel éditeur n’avait pas retenu deux articles de la section « Textes de circonstance ». Ce sont ces Textes de circonstance, qui nous ont semblé pourtant d’une sidérante actualité, que nous republions aujourd’hui, introduits et mis en contexte. Leurs titres : « Israël n’est pas négociable » (1967, à propos de la Guerre des Six-jours) et : « Un génocide dans le sens de l’histoire » (1968, à propos du Biafra). L’ensemble est suivi d’une biographie de Richard Marienstras, pour celles et ceux qui l’auraient oublié ou ne l’auraient pas connu.

Sont analysées ici, avec une pertinence sans égale, d’une part les positions de la gauche française face à la question juive et face à Israël au lendemain de la Guerre des Six-jours et, d’autre part, l’emploi du terme ‘génocide’ dans une situation de guerre (ici le Biafra), que l’on refuse aux uns pour l’accorder aux autres, indépendamment de la réalité des faits, mais uniquement en fonction du ‘bon usage’ que la propagande peut en faire. Et si Marienstras ne se dit pas ‘sioniste’, parce qu’il défend l’idée d’être un peuple en diaspora, c’est pour insister, certes, sur la diaspora, mais également sur le mot ‘peuple’ qui « révèle aussi la permanence d’un substrat culturel commun, de structures profondes que la dispersion, l’assimilation, les persécutions et la civilisation de l’abondance n’ont pas entièrement abolis », et qui rendent donc, en toutes circonstances, Israël non négociable.

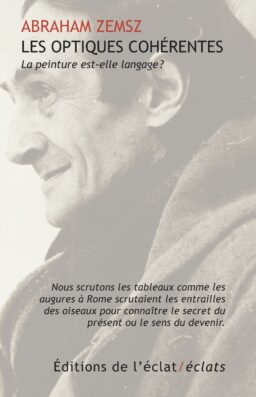

Le premier chapitre du livre de 1975 était dédié à Abraham Zemsz (1917-1979), grand ami de Marienstras, dont nous publions également l’un des textes les plus aboutis : Les optiques cohérentes, qui traite de la question du ‘langage’ des expressions non verbales. « La peinture est-elle langage ? », demande Zemsz. Postfacé par le philosophe Jacques Morizot, le texte est suivi d’une notice biographique détaillée de cet homme hors du commun.

Même si son nom est presque inconnu, la figure d’Abraham Zemsz sera familière à cette génération qui avait vingt ans dans le second 20e siècle, et nous espérons qu’elle ne manquera pas d’intéresser aussi celle qui a vingt ans dans le premier 21e siècle. Vagabond céleste, puits de connaissance toutes disciplines confondues – peinture, musique, littérature, philosophie, anthropologie etc. –, il fut de tous les combats, de la Résistance à Mai 68 (dont il n’attendait pas grand-chose), mais rien ne lui était plus étranger que la plus petite trace de pouvoir ou de compromission. Il sillonnait Paris, en quête d’une oreille pour l’écouter et sa conversation en avait ébloui plus d’un, depuis Lévi-Strauss qu’il lui arrivait de remplacer dans ses séminaires au Collège de France, ou Leroi-Ghouran avec qui il travailla dans la grotte d’Arcy-sur-Cure. Cette «œuvre-vie d’Abrasza Zemsz » qui s’achève tragiquement sur un trottoir de la rue Gay-Lussac en 1979, se déploie au cœur d’un réseau d’amitiés aussi fidèles qu’orageuses, dont notre modernité pressée a perdu l’habitude.

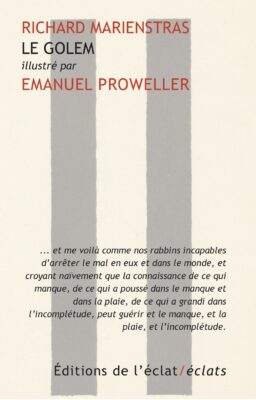

C’est de cette amitié dont a voulu témoigner ce triptyque, qui comprend également un court récit fantastique de Marienstras, Le Golem, illustré par le peintre Emanuel Proweller (1918-1981), qui fut le troisième larron d’une équipée enthousiaste, autour de laquelle gravitaient nombre d’exilés de tous bords, juifs déracinés, rescapés des camps, anciens enfants cachés, qui avaient fait de Paris leur port d’attache provisoire et parmi lesquels il faut citer André Schwarz-Bart, Piotr Rawicz, Maria Landau, Claude Olivenstein ou Liliane ou Henri Atlan qui, le premier, publia Marienstras dans la revue Targoum qu’il avait fondée en 1954.

Tous les titres de l’éclat parus cette année figurent sur la page d’accueil du site.

La page des Nouveautés présente déjà quelques titres de 2026 et sera mise à jour régulièrement. À sa suite, le rappel des parutions de 2024.

Le catalogue des 40 ans des éditions et le livre des préfaces sont toujours disponibles auprès de votre libraire. On peut les télécharger sur le site en cliquant sur les liens ci-dessus, mais, tant qu’il reste du papier, demandez-les à votre libraire.

Merci de votre fidélité. Faites suivre cette lettre à vos proches. Sa circulation est essentielle pour nous.

L’éclat