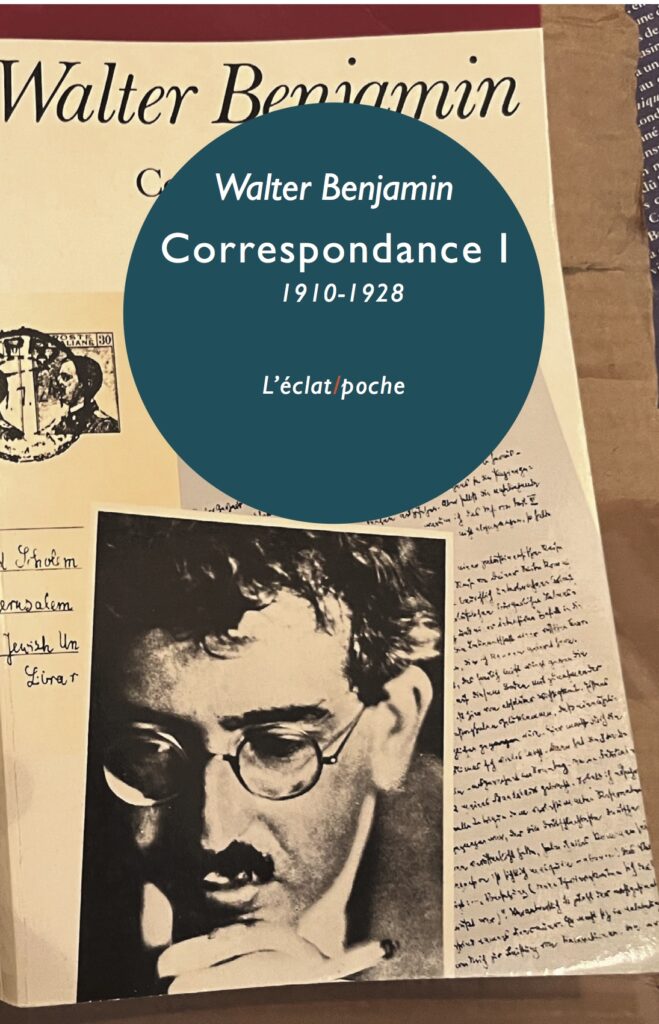

Walter Benjamin

Correspondance I. 1910-1928

Les deux volumes de la correspondance de Walter Benjamin, édités en 1966 et préfacés par Gershom Scholem et Theodor W. Adorno, proposent un choix de plus de 300 lettres, écrites entre 1910 et 1940. L’édition française a paru pour la première fois en 1978. La traduction avait été réalisée par Guy Petitdemange qui clôturait le volume par une courte postface intitulée « Treize facettes de Walter Benjamin au fil de ses lettres». L’ensemble a été révisé et mis à jour pour notre édition par Pierre Rusch, qui comprend un corpus de lettres de 1913 à Ludwig Strauss sur la question du sionisme, qui a été retrouvé après la première édition allemande et n’a pu être intégré dans les éditions successives.

Même si cette édition est incomplète par rapport à la grande édition allemande en six volumes établie par Christoph Gödde et Henri Lonitz (Suhrkamp, 1996), elle a le mérite d’avoir été éditée par deux proches amis de Benjamin, et leurs notes témoignent de cette amitié aussi fidèle que compliquée et de «l'exceptionnelle aisance dans le genre épistolaire qui lui était comme naturelle» écrit Scholem. Elle éclaire en tout cas suffisamment et d’un jour nouveau l’œuvre de Benjamin qui a marqué durablement la pensée du 20e siècle et est chaque jour redécouverte par une nouvelle génération de lecteurs et d'exégètes. La liste des correspondants donne bien la mesure de son importance: outre les deux éditeurs, dont plusieurs lettres sont également reproduites, on trouve Hannah Arendt, Hugo von Hoffmansthal, Bertolt Brecht, Max Horkeimer, Martin Buber, Adrienne Monnier, Rainer Maria Rilke etc. Toute la pensée du 20e siècle est là, avec son cortège de drames et d’espérances.

Né à Berlin le 15 juillet 1892, dans une famille de la bourgeoisie juive assimilée, Walter Benjamin traverse le demi-20e siècle dans une semi-clandestinité intellectuelle qui commence par le refus de sa thèse sur le drame baroque par l’université allemande. Ses amitiés avec Gershom Scholem et Bertold Brecht, Theodor Adorno et Hannah Arendt le marquent autant qu'il les aura marqués lui-même. Après de nombreux voyages à l’étranger (France, Espagne, Italie, Autriche, URSS), il quitte Berlin le 18 mars 1933 pour ne plus jamais revenir. Il songe, un temps, rejoindre son ami Scholem à Jérusalem, mais décide finalement de rester à Paris, auquel il consacrera un livre 'infini', le livre des Passages, Paris capitale du XIXe siècle, dont les 'morceaux’ paraîtront après sa mort. Après un internement au camp de Nevers dans la France occupée, il décide de gagner les USA avec l’aide de l’Institut de Recherche sociale, exilé à New York, qui avait commencé à l’aider financièrement à partir de 1935. Après une traversée de la France, il se suicide à Port Bou, le 26 septembre 1940, après avoir tenté de gagner l’Espagne pour échapper à la Gestapo.

Son œuvre publiée en grande partie grâce à l'aide de L’Institut et de Gershom Scholem, fait l’objet de découvertes répétées.

On peut lire aux éditions de l’éclat sa correspondance avec Gershom Scholem, Théologie et utopie (2011) et plusieurs livres qui lui sont consacrés, comme :

La révolution est le frein d'urgence, Avertissement d’incendie, Juifs hétérodoxes, de Michael Löwy; L'Ange de Benjamin et l’enfant du Ghetto de Jean-Louis Bertocchi, ou le volume sous la direction de Philippe Simay, Capitales de la modernité. Walter Benjamin et l’architecture.

Benjamin-Scholem. Histoire d’une correspondance L’Ange de Benjamin et l’enfant du Ghetto La révolution est le frein d'urgence Walter Benjamin. Avertissement d’incendie Théologie et utopie Correspondance II. 1929-1940