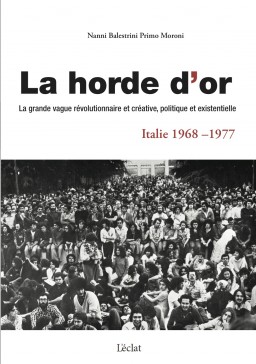

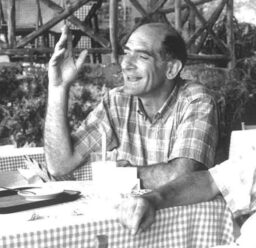

L’Italie a perdu, vendredi 7 novembre, l’un de ses philosophes les plus importants et les plus discrets. Paolo Virno, né à Naples en 1952, est mort à Rome après une courte mais coriace maladie dont il n’avait parlé à personne, ne dévoilant jamais ses cartes en bon joueur de poker qu’il était. Acteur de premier plan du ‘moment authentiquement révolutionnaire’ de l’Italie des années 70 – proche de l’opéraïsme de Mario Tronti et membre du groupe Potere operaio, avec Antonio Negri et bien d’autres – il sera arrêté en 1979 sous le chef d’inculpation d’« association subversive » et de « constitution de bande armée ». Il passera quatre années en prison avant d’être pleinement acquitté en 1988, à la différence de plusieurs de ses co-inculpés qui s’exilèrent en France et bénéficièrent de l’asile politique.

L’Italie a perdu, vendredi 7 novembre, l’un de ses philosophes les plus importants et les plus discrets. Paolo Virno, né à Naples en 1952, est mort à Rome après une courte mais coriace maladie dont il n’avait parlé à personne, ne dévoilant jamais ses cartes en bon joueur de poker qu’il était. Acteur de premier plan du ‘moment authentiquement révolutionnaire’ de l’Italie des années 70 – proche de l’opéraïsme de Mario Tronti et membre du groupe Potere operaio, avec Antonio Negri et bien d’autres – il sera arrêté en 1979 sous le chef d’inculpation d’« association subversive » et de « constitution de bande armée ». Il passera quatre années en prison avant d’être pleinement acquitté en 1988, à la différence de plusieurs de ses co-inculpés qui s’exilèrent en France et bénéficièrent de l’asile politique.

Après une thèse sur Adorno, il participe à la création de la revue Metropoli qui élargit la question du politique à toutes les sphères du social et où la théorie côtoie la bande dessinée. Ses premiers articles concernent la ‘chose’ politique sous toutes ses formes, qui vont du general intellect de Marx aux flippers des bars romains, avec une attention particulière portée à la question du langage et un sens de l’ironie dont il ne se départira jamais.

Son premier livre, Convention et matérialisme, paraît en 1986 chez l’éditeur romain Theoria. À son propos Giorgio Agamben écrira : Virno « s’affirme comme l’une des voix les plus lucides et originales de la pensée italienne contemporaine ». C’est, ensuite, en traduction que paraîtront, aux éditions de l’éclat, Opportunisme cynisme et peur suivi des Labyrinthes de la langue (1991), Le souvenir du présent. Essai sur le temps historique, dont l’édition française (1994) précédera celle italienne (Bollati Boringhieri, 1999), ou Grammaire de la multitude (2002) qui paraît en même temps que l’édition italienne, et dont les pages Livres de Libération rendront compte. Grammaire de la multitude, qui se présente comme une analyse des formes de vie contemporaines, est considéré désormais comme un « classique de la pensée politique ».

L’ouvrage marque un tournant dans l’œuvre et l’écriture de Virno. S’il inscrit la question du politique au cœur du langage, il s’en éloigne toutefois dans ses analyses pour privilégier son ‘expression’ au cœur de la langue. C’est la ‘langue’ qui véhicule les concepts et c’est en s’attachant à la langue que l’on peut les comprendre et les utiliser dans et pour l’action. Sans renoncer à l’agir, la prise de conscience de la « défaite d’une génération de militant qui était liée à la figure ouvrière » s’accompagnant « de la poursuite opiniâtre de l’erreur partagée », conduit Virno à ‘se retirer dans la langue’ pour définir les contours d’une « morale provisoire ».

C’est à partir de cette date (fin des années 90) que commencent à paraître ses livres plus exclusivement consacrés à une « anthropologie linguistique », proche de la philosophie analytique, dont il partage probablement les prémisses, mais pas forcément les issues. Quand le verbe se faire chair. Langage et nature humaine (2003, non traduit), Le mot d’esprit et l’action innovante (2005, tr. fr. 2026), Et ainsi de suite à l’infini. Logique et anthropologie (2010 ; tr. fr. 2014), Essai sur la négation. Pour une anthropologie linguistique (2013 ; tr. fr. 2016), Avoir. Sur la nature de l’animal parlant (2020 ; tr. fr. 2021), ou son dernier ouvrage, au titre bouleversant à la lumière de sa biographie : De l’impuissance. La vie à l’époque de sa paralysie frénétique (2021, tr. fr. 2022), où il défend l’idée que les formes de vie contemporaines sont marquées par une impuissance qui n’est pas « due à un déficit de nos compétences, mais plutôt à un excès désordonné de puissance, à une accumulation oppressante de capacités que la société contemporaine arbore comme autant de trophées de chasse accrochés aux murs de son antichambre ». Prenant congé de l’idée de monde avec celle d’une impuissance à force de puissances pléthoriques, l’œuvre et la vie de Paolo Virno s’achèvent brutalement, comme une phrase tronquée, une parole empêchée, lui qui, avec son léger et émouvant bégaiement, s’était arrêté longuement sur la question de l’aphasie et du langage des enfants. Il préparait un livre sur l’inquiétante étrangeté qu’il se proposait de comprendre dans les termes d’une anthropologie du langage. L’usage de la vie et autres sujets d’inquiétude (L’éclat, 2016) propose un parcours assez complet de son œuvre exigeante qui reste à découvrir.

Paru dans Libération le 15 novembre 2025

Découvrir ici les livres de Paolo Virno à l’éclat

Lire un entretien avec Paolo Virno paru dans la revue Multitudes en 2013